『ロバと王女』ジャック・ドゥミ監督

『ロバと王女』ジャック・ドゥミ監督

(1970年)のカトリーヌ・ドヌーヴ

モデルで歌手のニコは、1966年にヴェルヴェット・アンダーグラウンドと発表した名曲「I’ll Be Your Mirror」で、“あなたの鏡になって、あなたを映し出してあげる/信じられない/あなたが自分の美しさに気づいていないなんて”とスタイリッシュに歌いました。

多くの人にとって、自分が美しく見えるかどうかは大いなる関心ごとではないでしょうか。

ベルエポックの時代を生きたパリジェンヌが認めた文章や、美にまつわるアドバイスをまとめた〈オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー〉の美の指南書『美しくある秘訣』は、長所はもちろん、短所も含めたありのままの自分を受け入れる勇気を与えてくれる一冊です。

堂々と自分らしさを受け入れ、エスプリを効かせてアイデンティティーとして昇華させることこそ、パリジェンヌの美しさの究極の秘訣なのかもしれません。

「美の追求とは

すべての瞬間に気を配ることです」

『美しくある秘訣』より

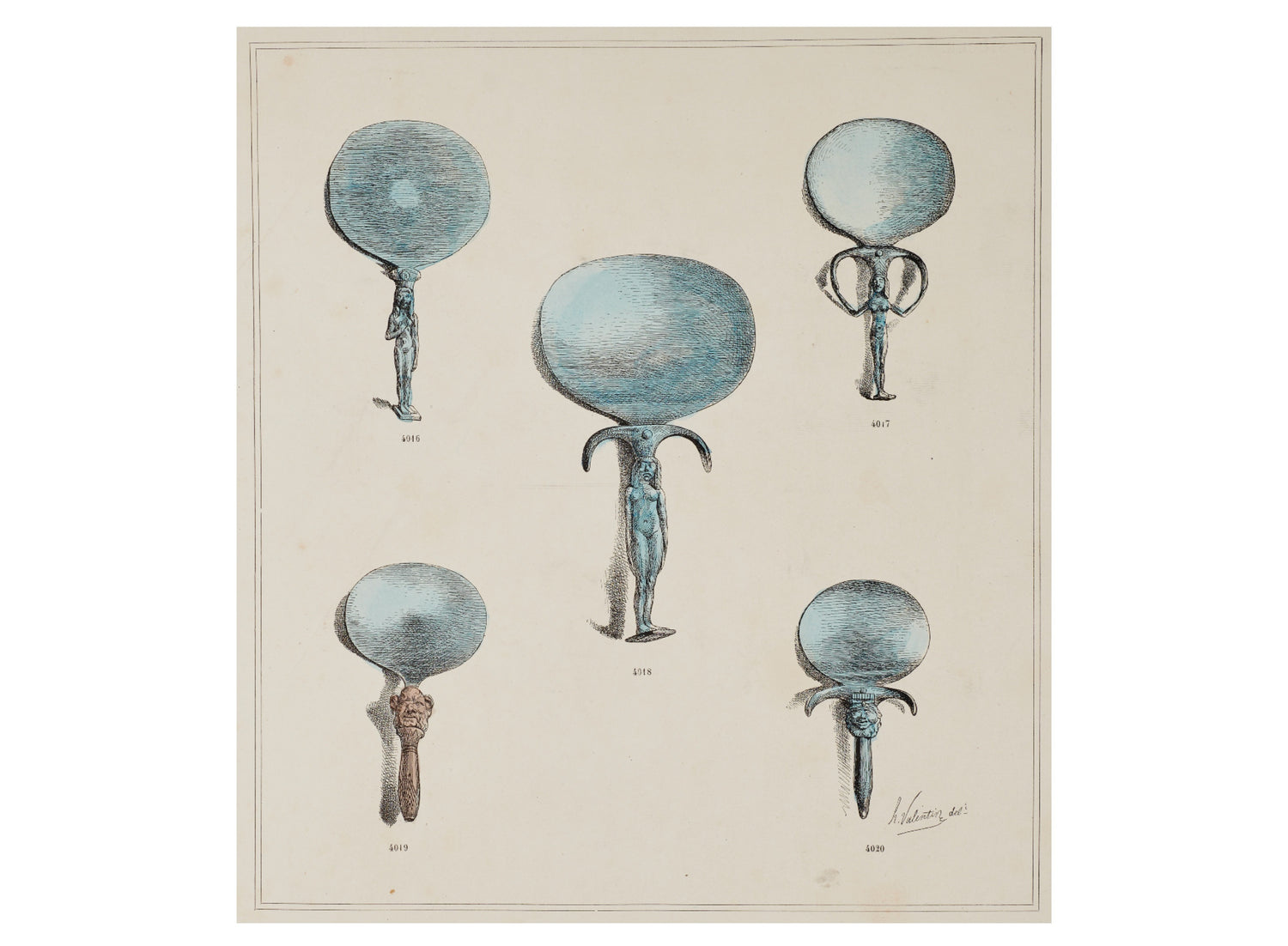

セルフケアに欠かせない鏡。それは見方次第であなたの友人とも敵ともなる可能性を秘めています。

おとぎ話に出てくる魔法の鏡は、真実や未来、死後の世界を映し出します。

現実世界では、古今東西を問わず、女性の寝室には、化粧をしたり、身だしなみを整えたりするのに欠かせない家具として、鏡台が置いてあります。

さらに鏡は、無意識を映し出したり、私たちを自己愛の罠に陥れたりすることもあれば、他者の視線や欲望に満ちた無慈悲な、あるいは安堵感を与えてくれる“額縁”にもなります。

このニュースレターでは、迷路の出口を示すアリアドネの赤い糸のように、さまざまな名作映画に登場する鏡を辿りながら、“鏡の迷宮”の謎を解き明かしていきましょう。