天才的なひらめきは美しいインテリアから

そんな言葉を体現する、魅惑のオフィスをご紹介

フランスの彫刻家フランソワ=グザヴィエ・ラランヌが1967年に制作した羊の椅子に座り、同じくラランヌが手がけた等身大のサイの机に向かう子供(撮影:カルロ・バヴァニョーリ)

新学期のスタートに際し、勉強や仕事に欠かせないノート、鉛筆、書籍、PC、ケーブル、ハードディスク、携帯電話の存在が再び注目を集める9月。

デジタルの普及によって2000年以降は、一般的なオフィスでは山積みの書類や抱えきれないほどの資料は姿を消しました。

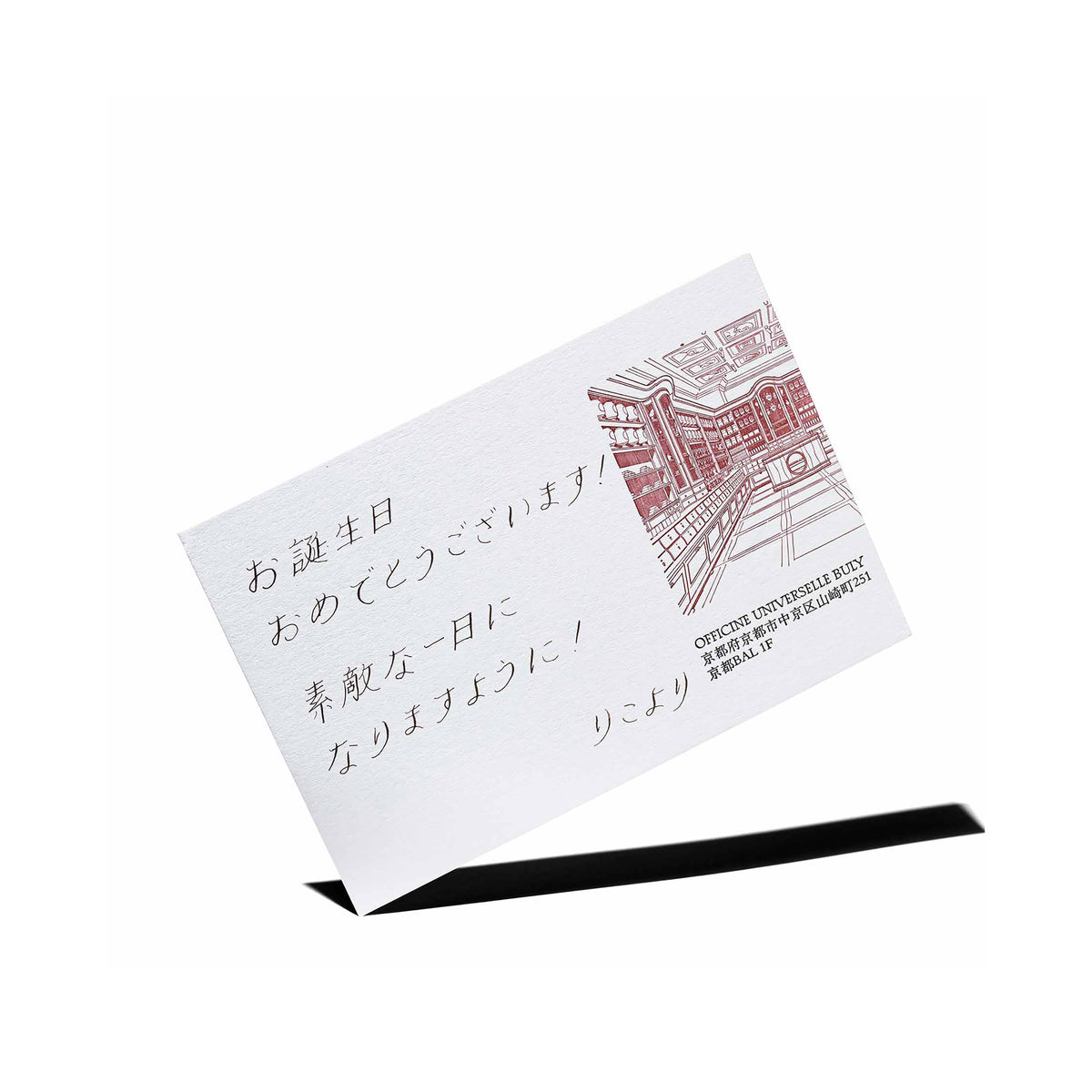

ですが、個人あるいは集団で働き、創造し、成長し、議論し、集中し、考えるための場所であるオフィスは、今も変わらず存在しています。〈オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー〉も例外ではありません。

共同創業者 兼 アーティスティックディレクターのラムダン・トゥアミが自らデザインした〈ビュリー〉の本社オフィスはパリのサンジェルマン・デ・プレの中心部、ゲネゴー通りから一歩入ったプライベートな空間に佇んでいます。

木材とガラスをメインに取り入れた正面玄関の前には、涼やかな印象を与える竹の植え込みと日本庭園が広がり、独創的な雰囲気を創出しています。

広々とした1階には、独立したブティックのように設計されたEC部門のスタジオが隣接しています。

その逆サイド、ゆるやかな曲線を描く彫刻が施された、ペトロールカラーの大きな漆塗りのテーブルが置かれた空間を仕切っているのは、ブルー、マスタードイエロー、ボルドーを基調としたシェルフ。

趣が感じられる木の梁をはじめ、ところどころに置かれたフォレストグリーンやエレクトリックブルーのフェルトソファが親しみやすく、落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

ブルーやマスタードイエローのシェルフで仕切られた、

〈ビュリー〉のパリ本社の内部

世界中の〈ビュリー〉のブティックがそうであるように、オフィスとブティックが融合したこの空間もまた、細部にまで美が宿る劇場へと変貌します。

それを象徴しているのが、スタッフがカリグラフィーを学ぶためのアトリエの一角を支えている壁。これは12世紀にフィリップ2世によってパリに造られた城壁の一部なのです。

こうしたディテールは、1803年の創業以来、歴史にその足跡を刻み続けてきた〈ビュリー〉の歴史とも共鳴します。

〈ビュリー〉らしさを象徴する大理石や木材などの素材、艶やかなラッカー仕上げ、さらにはワインレッドやインペリアルグリーンなどの色使いは、歴史に名を残す著名人や芸術家たちのオフィスでも見ることができます。

今回のニュースレターでは、卓越した才能を持つ人々のオフィスにまつわる5つの物語をご紹介します。

「そこから世界を見るには、

机というのは危険な場所だ」

ジョン・ル・カレ